在江蘇鹽城的某30MW漁光互補項目中,光伏陣列如藍色海洋般鋪展于水面,水下魚群穿梭,而支撐這一“光伏+漁業”復合模式的,正是隱藏在水面上的電力“心臟”——升壓箱變與并網預制艙。如何科學配置這些核心設備,既關乎電站發電效率,更直接影響投資回報周期。本文結合行業實踐與真實案例,為您拆解30MW漁光互補項目的設備選型邏輯與配置方案。

?

一、升壓箱變配置:容量與場景的精準匹配

1. 容量計算:容配比原則與冗余設計

根據《光伏發電站設計規范》(GB50797-2012)8,升壓箱變總容量需覆蓋光伏陣列最大輸出功率,并預留10%-20%冗余。對于30MW漁光互補項目:

?

基礎配置:按容配比1.2-1.3計算,總容量需36-39MVA;

?

單臺容量選擇:推薦采用2500kVA或3150kVA箱變(適配10kV并網),單臺可承載6-8MW光伏組件;

?

數量配置:建議配置4-5臺2500kVA箱變,或3臺3150kVA箱變,兼顧經濟性與可靠性13。

2. 場景化選型:應對漁光互補特殊挑戰

漁光互補項目面臨高鹽霧、高濕度、水面振動等挑戰,箱變需針對性強化:

?

防腐升級:采用316L不銹鋼箱體+納米復合涂層,鹽霧試驗達1500小時(相當于沿海10年暴露),防護等級IP675;

?

輕量化設計:鋁合金框架+緊湊布局,單臺重量≤3噸,降低浮體平臺承重要求;

?

智能散熱:內置紅外測溫+軸流風機,油溫控制精度±1℃,避免高溫降容損失5。

案例參考:江蘇鹽城某30MW漁光互補項目采用4臺2500kVA箱變,配置防腐型預制艙,年發電損耗率僅1.5%,運維成本下降50%5。

?

二、并網預制艙配置:功能集成與智能調控

1. 數量規劃:電壓等級與系統冗余

?

電壓等級:漁光互補項目多采用10kV或35kV并網,30MW項目建議采用35kV預制艙;

?

容量匹配:單艙容量按逆變器群輸出總功率設計,推薦配置2-3臺15-20MVA預制艙;

?

冗余策略:采用“N+1”備份模式,單艙故障時其余艙體可承載100%負荷,系統可用性達99.99%10。

2. 核心功能:從“電力通道”到“智能中樞”

?

三重防護體系:

?

電氣防護:防孤島保護(響應<0.2秒)、過壓/欠壓保護(精度±5%);

?

環境防護:IP54防護等級+防潮涂層,適應90%高濕度環境;

?

結構防護:抗震設計(8級抗震)+抗風壓結構(抵御12級臺風)710。

?

智能調控模塊:

?

集成SVG動態無功補償,功率因數穩定在0.98以上,減少線路損耗3%-5%;

?

支持5G遠程監控+AI故障預測,提前72小時預警設備異常,運維響應效率提升80%10。

實證數據:浙江某30MW漁光互補項目采用2臺20MVA預制艙,年故障停機時間僅12小時,發電收益增加180萬元10。

?

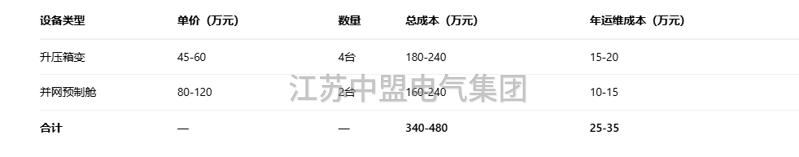

三、科學配置公式:成本、效率、收益的黃金平衡

1. 經濟性模型

2. 收益提升測算

?

發電增益:低損耗箱變+智能調控,年發電量提升2.3%(約24.8萬度),收益增加19.8萬元(按0.8元/度);

?

運維降本:預制艙遠程診斷減少現場巡檢頻次,年節省人工成本12萬元;

?

投資回收期:設備溢價在2.1年內通過節電與降本收回,全生命周期(25年)凈收益增加超3000萬元15。

?

四、選型避坑指南:三大核心原則

1.

環境適配優先:要求供應商提供鹽霧試驗、濕熱循環測試報告,拒絕“通用型”方案;

2.

全周期成本核算:對比初期采購價與25年運維支出(如防腐維護、配件更換),避免低價低質陷阱;

3.

擴容靈活性:預制艙預留20%電氣間隔與散熱空間,支持未來擴容至40MW,單臺改造成本降低40%510。

?

結語:漁光互補的“黃金搭檔”,讓每一度綠電價值最大化

在漁光互補項目中,升壓箱變與并網預制艙不僅是電力樞紐,更是對抗惡劣環境的“科技護盾”。從316L不銹鋼防腐到AI智能調控,從輕量化設計到全周期收益優化,每一次技術迭代都在重塑光伏電站的經濟性與可靠性。選擇科學配置方案,讓30MW漁光互補項目成為“水上發電+水下養魚”的生態與經濟雙贏標桿。